Das interdisziplinäre Forschungsprojekt ZEIT.RAUM Siegen wird in enger Zusammenarbeit mit BürgerInnen durchgeführt und zielt darauf ab, die Stadt Siegen in ihrem Raum und ihrer Geschichte mit innovativer Technik gemeinschaftlich erleb- und begreifbar zu machen. ZEIT.RAUM soll die Zusammenarbeit und den Austausch von allen Interessierten – von WissenschaftlerInnen, Studierenden bis hin zu SchülerInnen und Hobby-HistorikerInnen – über die Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Stadt ermöglichen. So werden neue Formen der Wissensgenerierung und -vermittlung eröffnet.

Das Projekt besteht aus zwei miteinander verknüpften Bestandteilen: Einem anfassbaren Stadtmodell in Tischgröße zur Interaktion, das mit Hilfe verschiedener digitaler Fabrikationsverfahren hergestellt und im Siegerlandmuseum ausgestellt wird. Durch verbaute Sensoren wird eine interaktiv erfahrbare Auseinandersetzung mit der Stadt und ihrer Geschichte ermöglicht, die auch individuelle Erinnerungen anregt. Zweites zentrales Element des Projektes ist das Stadtwiki, eine gemeinschaftliche, digitale Plattform zur Siegener Stadtgeschichte, die von und für BürgerInnen entwickelt wird. Neben der Sammlung von Informationen dient sie auch als Forum, um über die Bedeutung der gesammelten Daten zu diskutieren. Es werden Erinnerungsorte identifiziert, aufbereitet und reflektiert. Alle Bestandteile des Projektes sollen so gestaltet werden, so dass sie für alle Interessierten gut zugänglich, verständlich und leicht bedienbar sind.

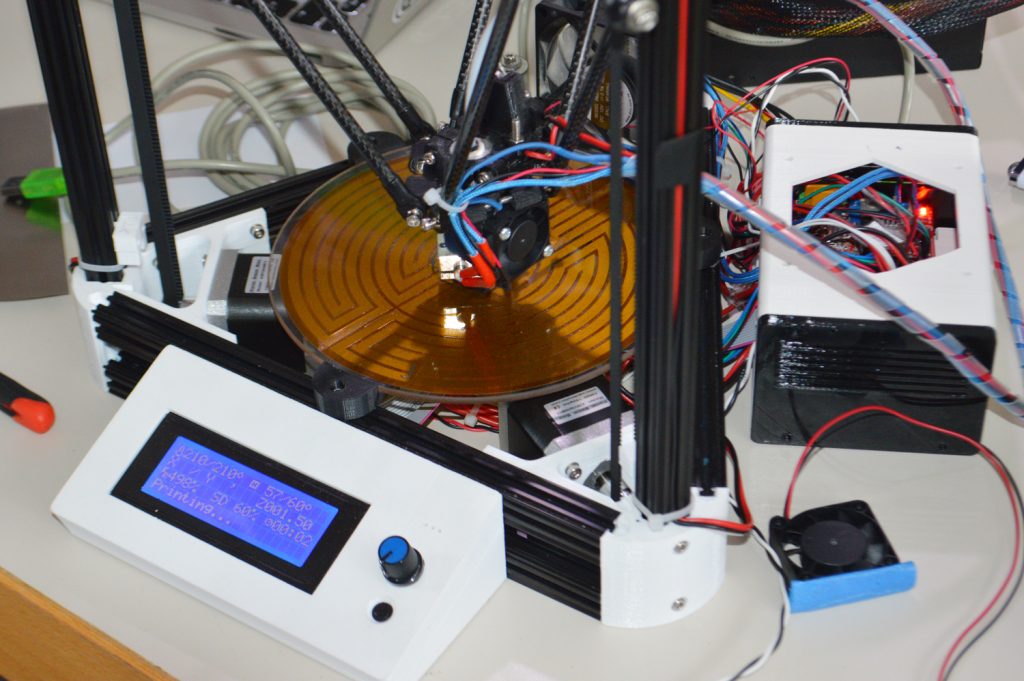

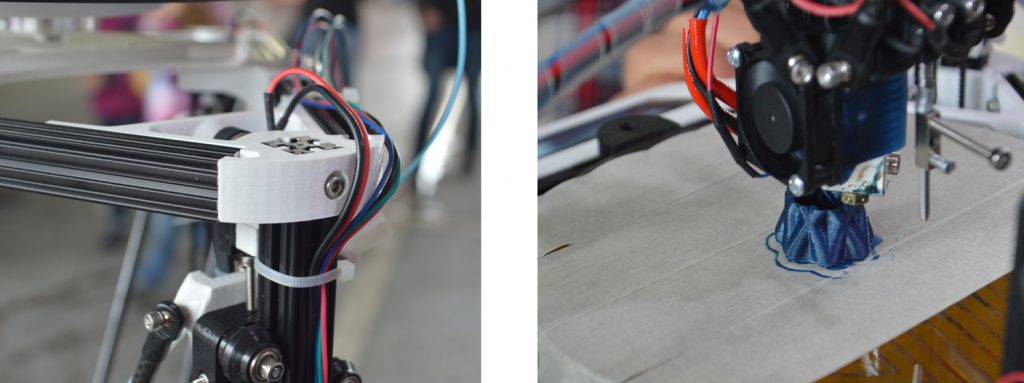

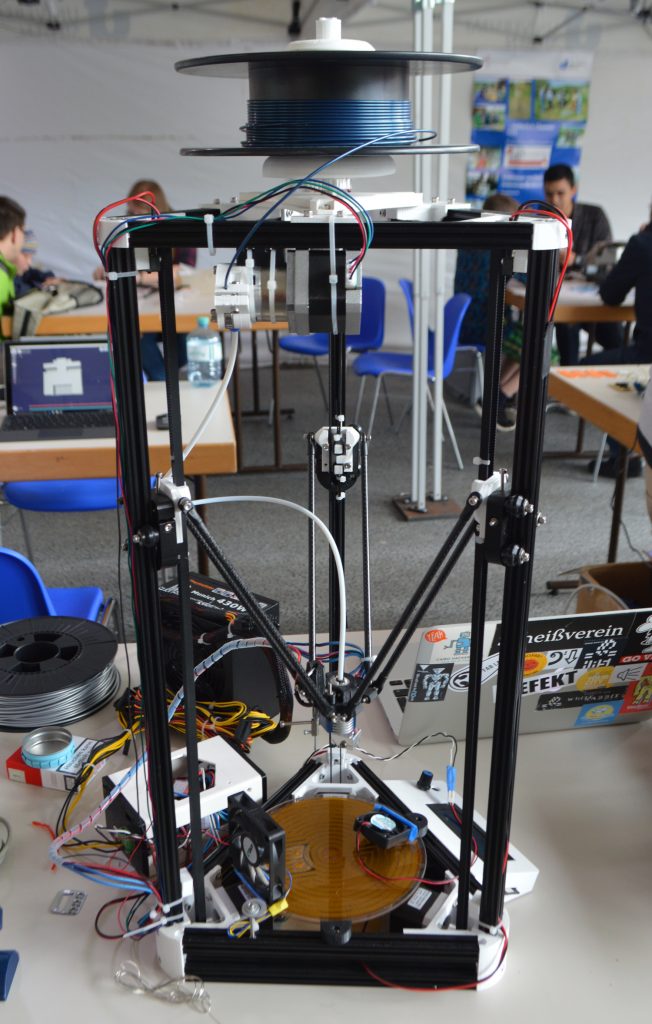

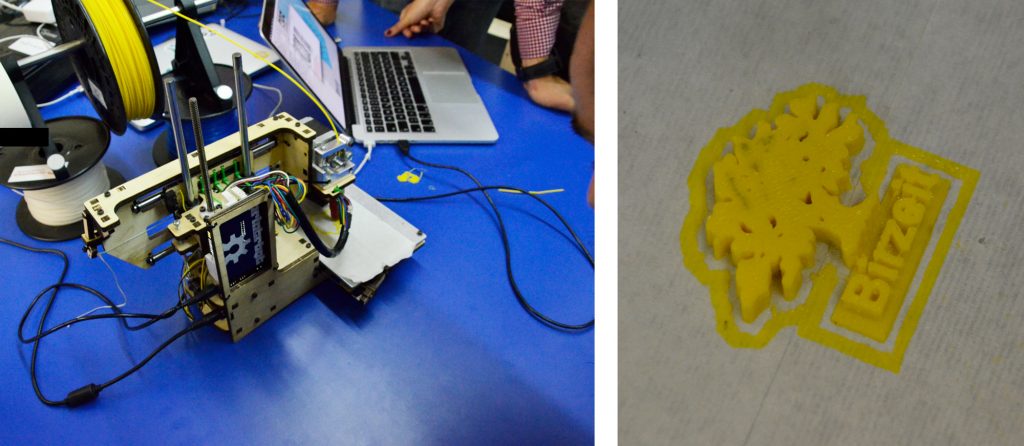

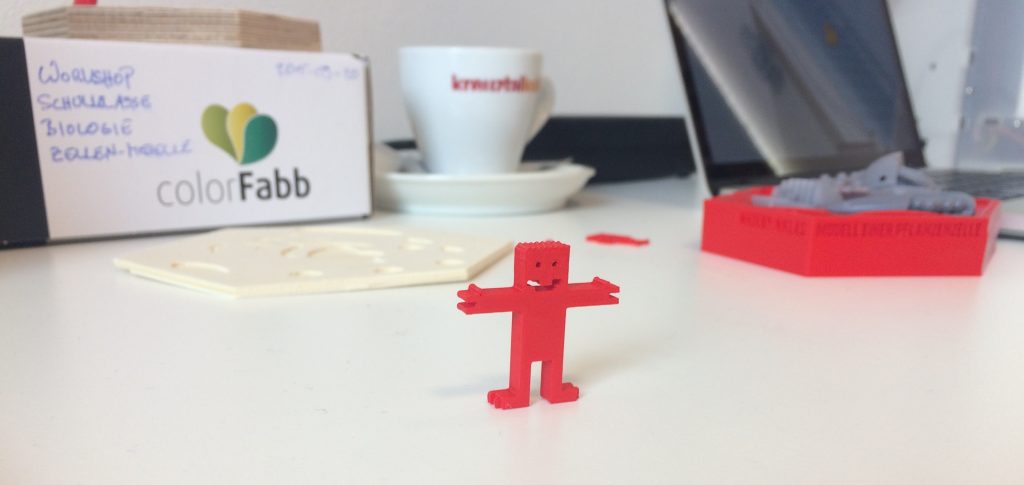

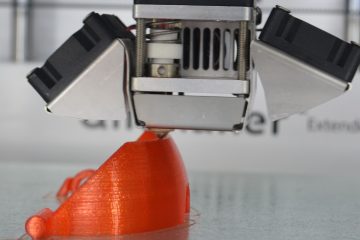

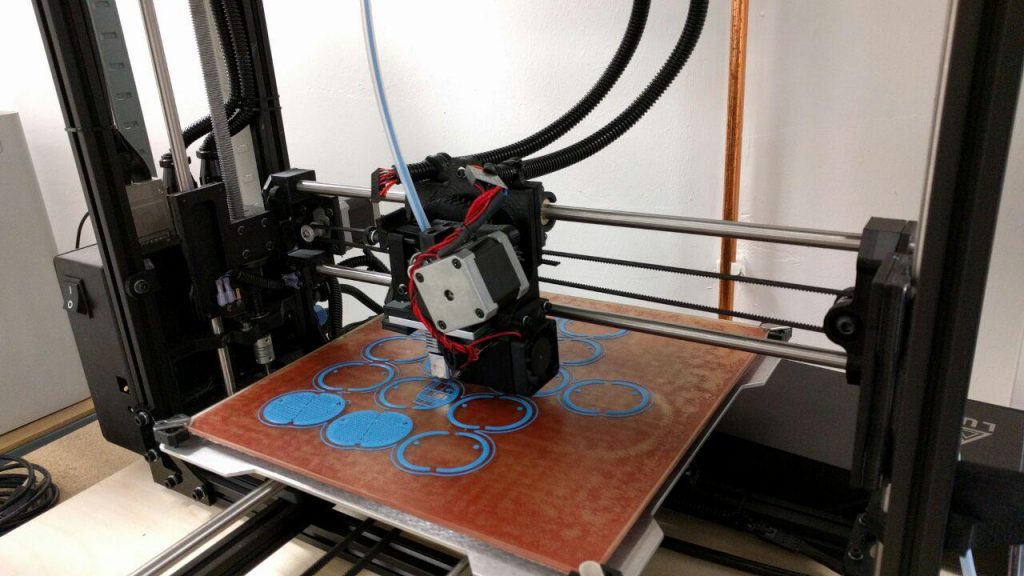

Einer der ersten Probedrucke für das interaktive Stadtmodell

Einer der ersten Probedrucke für das interaktive Stadtmodell

Die Rolle des Fab Labs

Auch wir vom Fab Lab sind auf mehreren Ebenen an dem Projekt beteiligt, insbesondere an der Erstellung des interaktiven Stadtmodells. Als Datenbasis dafür dient das bereits bestehende, virtuelle 3D-Modell der Stadt Siegen, das von Prof. Jarosch erstellt wurde. Die Topografie wird im Lab aus einer großen Platte gefräst. Welches Material sich dafür am Besten eignet wird aktuell getestet. Die darauf installierte originalgetreue Bebauung der Stadt hingegen wird mit den 3D-Druckern im Fab Lab gedruckt. Auch die später im Stadtmodell zu verbauende, möglichst nutzerfreundliche Sensorik wird bei uns im Lab entwickelt. In das Projekt sind auch mehrere Studierende involviert, die im Rahmen von Qualifikationsarbeiten an einzelnen Bestandteilen des Projektes arbeiten.

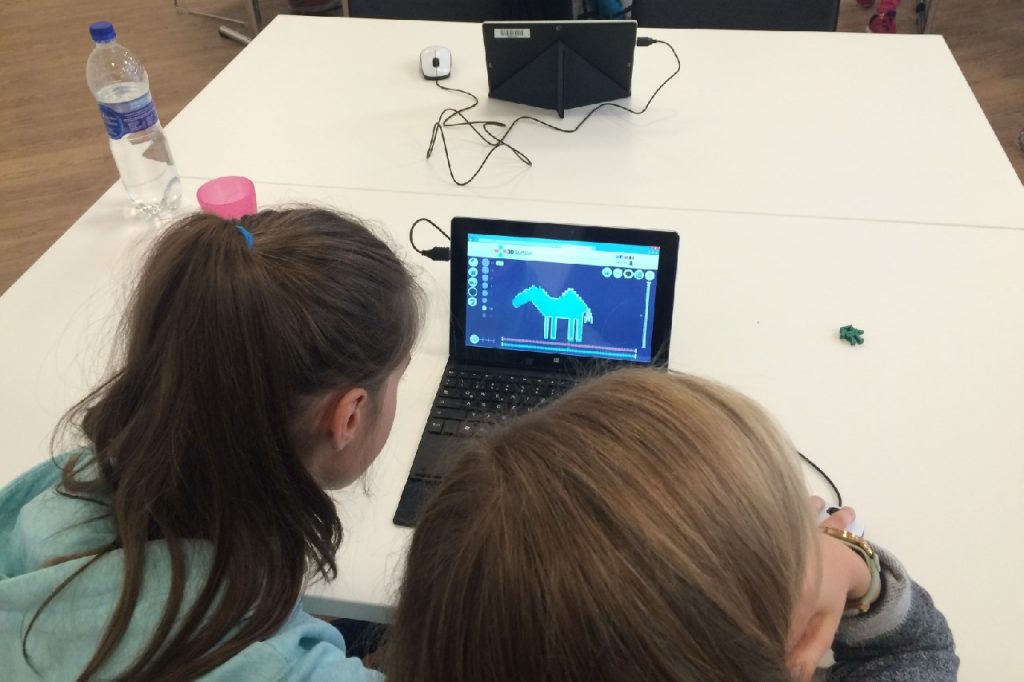

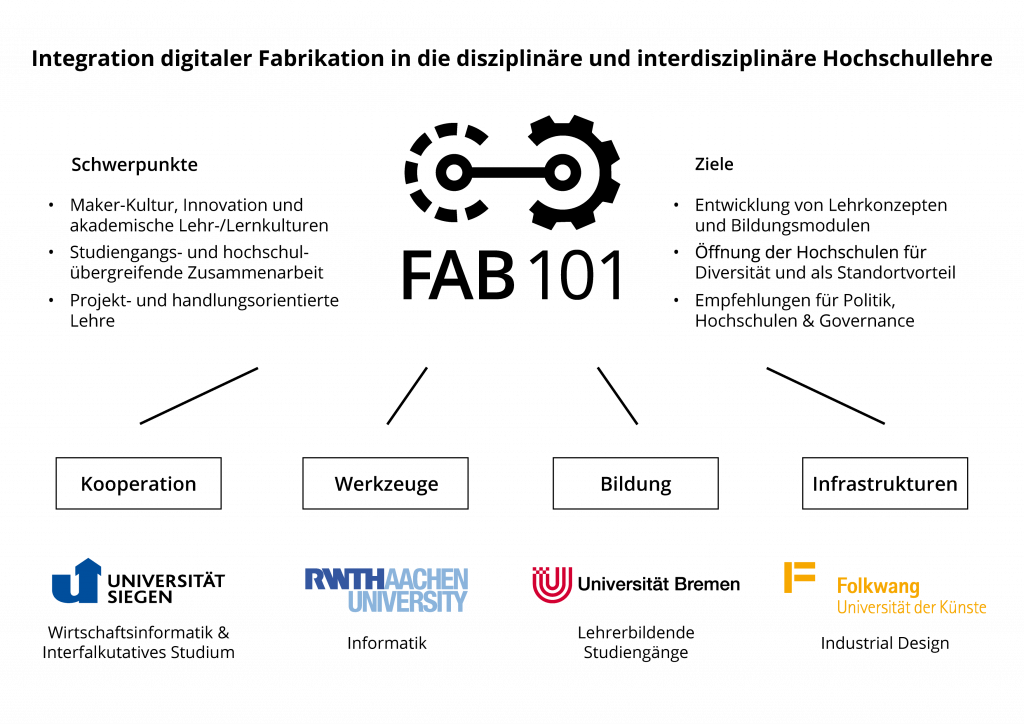

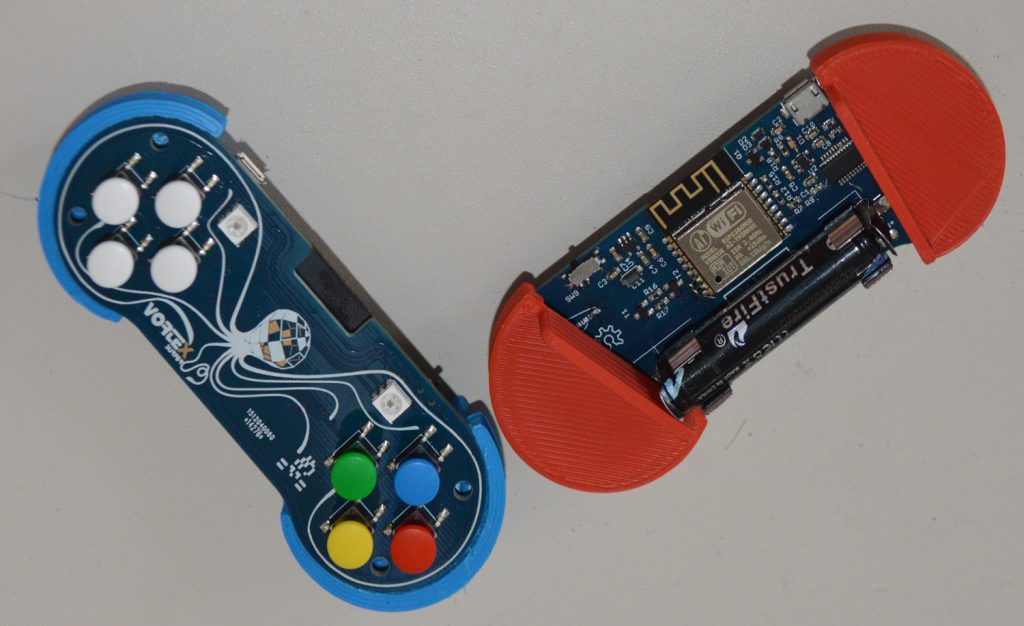

Papierprototyp für das Interaktionskonzept des Stadtmodells

Papierprototyp für das Interaktionskonzept des Stadtmodells

Aktuelle Entwicklungen

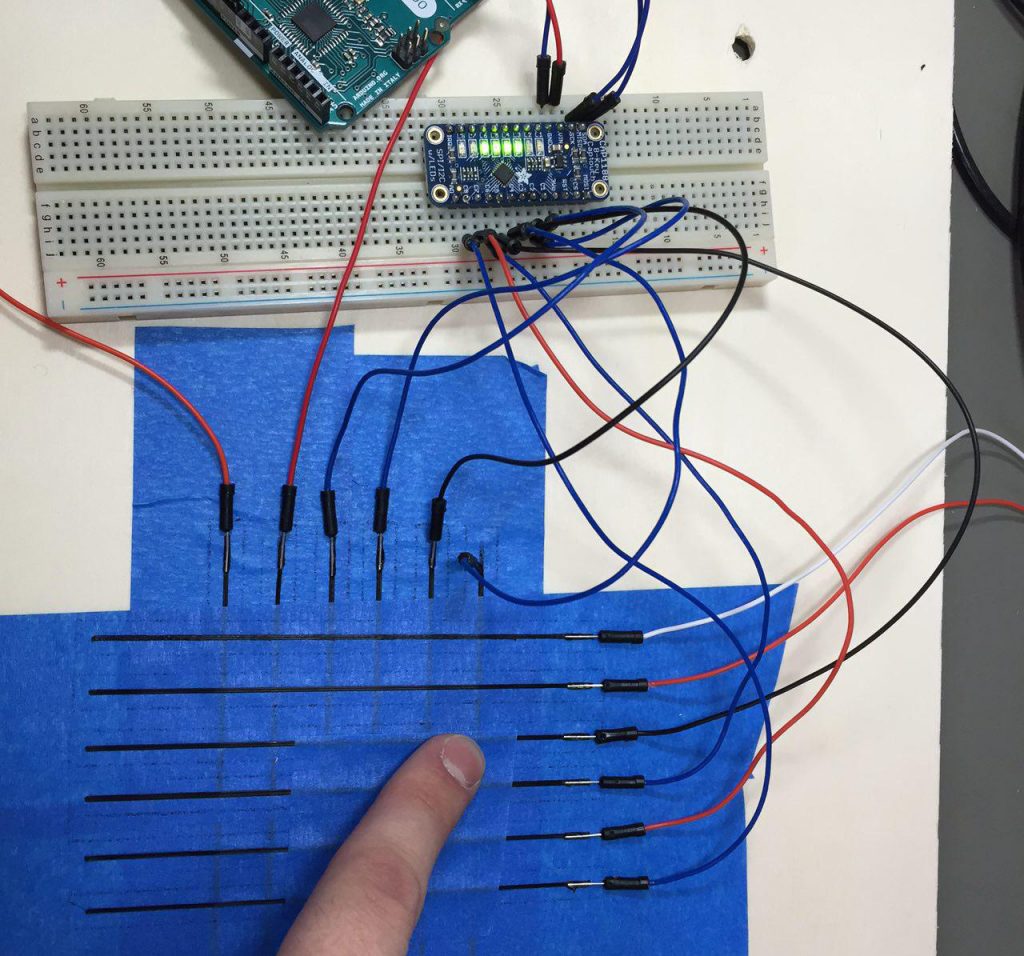

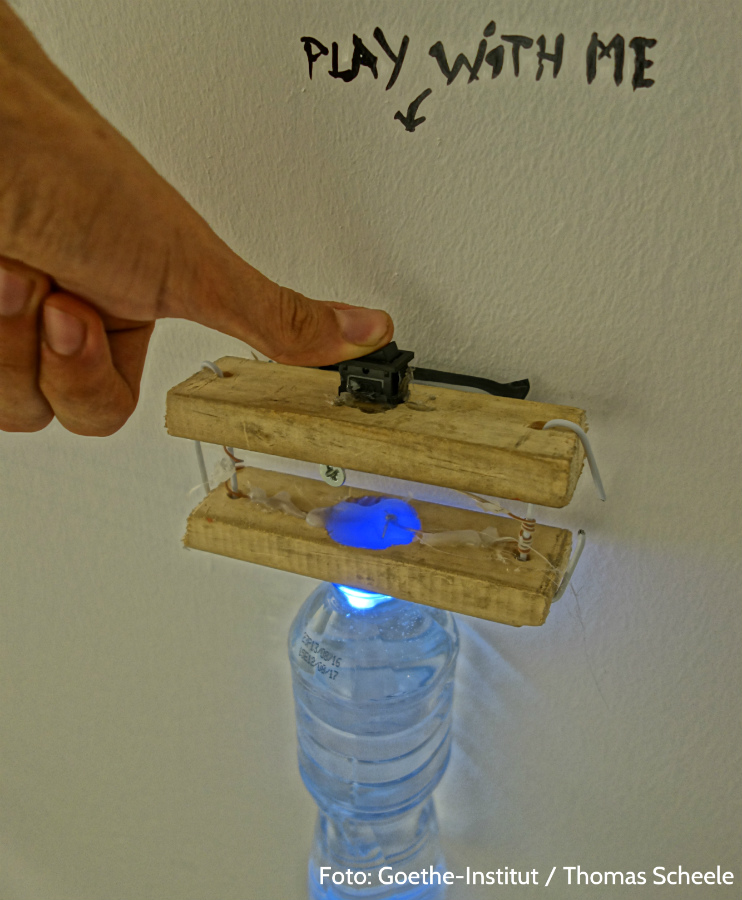

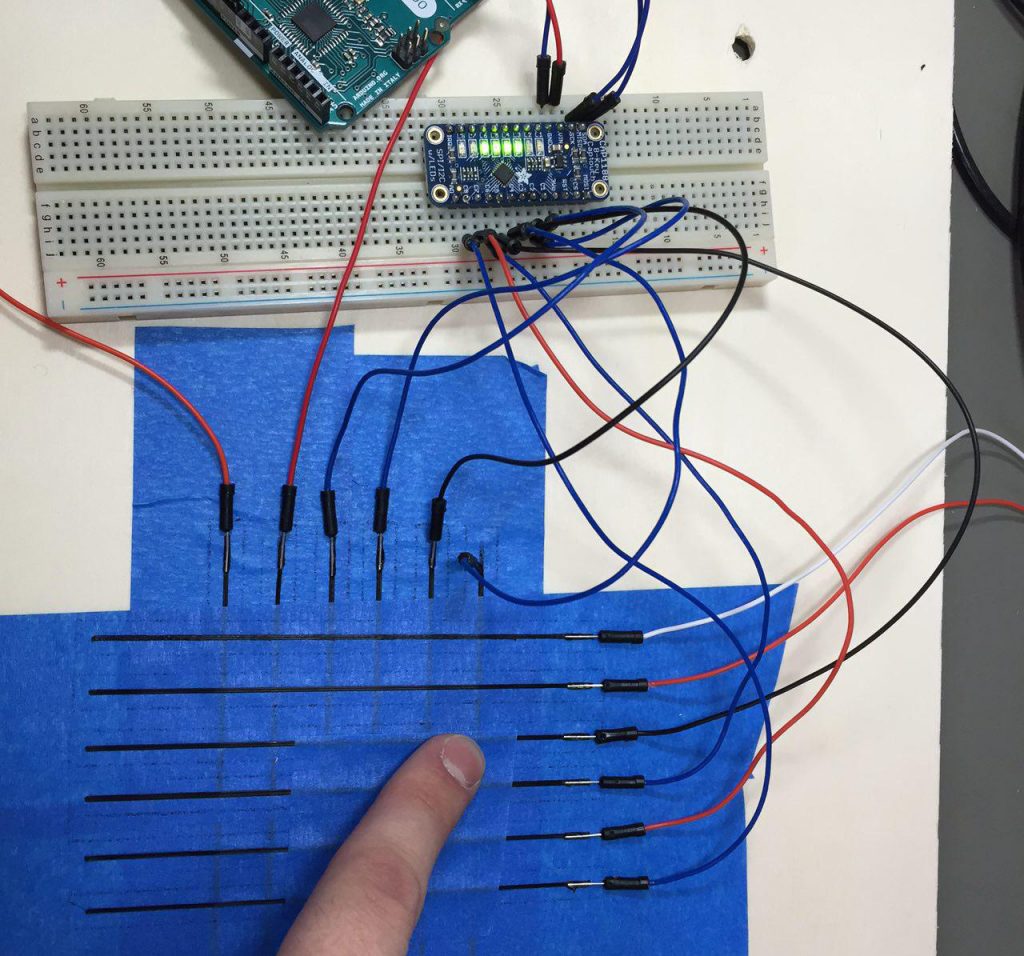

Aktuell arbeiten Studierende an der Gestaltung des Interaktionskonzeptes und haben dafür unter anderem einen Papierprototypen des Stadtmodells erstellt. Ebenso konnten bereits erste Protoypen für das Stadtmodell erfolgreich gedruckt und die Sensorik ausführlich getestet werden. Um später die Sensorik direkt in das Stadtmodell verbauen zu können, wird das Modell mit leitfähigem Filament gedruckt. Im Rahmen dieser ersten technischen Arbeiten wurde auch ein EntwicklerInnenboard (siehe Titelbild) erstellt, auf dem Folgendes verbaut wurde: Arduino-Leonardo, Raspberry Pi 2, CAP1188-Breakout, 3D-gedruckter Touchsensor und 3D-gedruckte Matrix.

Test der Sensorik, die in dem Stadtmodell verbaut werden soll

Test der Sensorik, die in dem Stadtmodell verbaut werden soll

Während eines unser letzten Projekttreffen wurde bereits ein erstes Modell der Nikolaikirche – das wohl bekannteste Wahrzeichen der Stadt Siegen – gedruckt. Ganze drei Stunden benötigte unser Ultimaker für das Modell im Maßstab 1:9000.

Hier seht ihr das Ergebnis:

.

Weitere Projektpartner

Neben dem Fab Lab sind zudem seitens der Universität Siegen der Lehrstuhl für Didaktik der Geschichte unter Leitung von Prof. Dr. Bärbel Kuhn, der Lehrstuhl für Praktische Geodäsie und Geoinformation unter Leitung von Prof. Dr. Monika Jarosch und der Lehrstuhl für Computerunterstützte Gruppenarbeit, Leitung Prof. Dr. Volkmar Pipek involviert. Die Realisierung wurde möglich durch die Unterstützung der Universität sowie der Freunde und Förderer des Siegerlandmuseums, die in dem Projekt eine Investion in die Zukunft des Siegerlandmuseums sehen. Das Siegerlandmuseum soll durch ZEIT.RAUM in seiner Rolle für kooperative und inklusive historische Arbeit in der und mit der Region gestärkt werden.

Über weitere Entwicklungen des Projektes im und rund um das Lab halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.

Einer der ersten Probedrucke für das interaktive Stadtmodell

Einer der ersten Probedrucke für das interaktive Stadtmodell Papierprototyp für das Interaktionskonzept des Stadtmodells

Papierprototyp für das Interaktionskonzept des Stadtmodells Test der Sensorik, die in dem Stadtmodell verbaut werden soll

Test der Sensorik, die in dem Stadtmodell verbaut werden soll