Vier Studentische Hilfskräfte für das Projekt FAB101 gesucht, das sich mit dem Potenzial von Fab Labs, der Maker Culture und digitaler Fabrikation für die Hochschullehre der Zukunft auseinandersetzen wird. Gesucht wird Unterstützung in den Bereichen Community-Arbeit und Gestaltung / Forschungsassistenz / Assistenz der Projektkoordination sowie Technik und Entwicklung.

Vollständige Stellenausschreibung als PDF

Das Forschungsprojekt FAB101 startet im März 2017 und wird sich für drei Jahre mit dem Potenzial digitaler Fabrikationsinfrastrukturen (Fab Labs, Maker Culture, etc.) für die interdisziplinäre Hochschullehre befassen. Es handelt sich um ein Kooperationsprojekt der RWTH Aachen, der Uni Bremen, der Folkwang Uni sowie der Uni Siegen, die den Verbund leitet. Im Projekt werden empirische Studien zum Stand der Wissenschaft und Praxis durchgeführt werden, die anschließend in Lehrkonzepte und exemplarische Lehrformate für verschiedenste Studiengänge überführt, durchgeführt und evaluiert werden, wobei sowohl standortbezogen als auch hochschulübergreifend zwischen den Projektpartnern vorgegangen werden soll. Weiterhin sind Arbeiten zur Governance wie z.B. die Einbettung der entwickelten Lehrkonzepte in verschiedene Studiengänge, Sicherheitsaspekte oder zur Organisation von Fab Labs als Infrastruktur an Hochschulen vorgesehen. Auch die notwendige IT-Infrastruktur (z.B. technische Unterstützung der Lehre oder Zugangs- und Lernfortschritskontrollsysteme für Fab Labs) soll im Projekt betrachtet und teilweise entwickelt werden.

Im Projekt sind Stellen für vier studentische Hilfskräfte SHK bzw. WHB mit je neun Arbeitsstunden pro Woche für folgende Bereiche vorgesehen:

Community-Arbeit und Gestaltung: Betreuung verschiedener Kanäle zur Öffentlichkeitsarbeit und zum Dialog mit unterschiedlichen Communities (Social Media, Telegram, Mailinglisten, Networking-Events, etc.) sowie gestalterische Arbeiten wie z.B. die Erstellung von Visualisierungen, Logos, Broschüren, etc.

KandidatInnen sollten Erfahrungen in der Mediengestaltung und in kommunikations-bezogenen Arbeitsfeldern vorweisen können.

Forschungsassistenz: Unterstützung bei der Durchführung v.a. qualitativer Forschungsaufgaben wie z.B. Transkription von Interviews, Literaturrecherche, aber auch selbständige Durchführung empirischer Forschungsarbeiten, Mitwirkung bei der Analyse sowie beim Verfassen wissenschaftlicher Publikationen.

KandidatInnen sollten Erfahrung mit der selbständigen Durchführung qualitativer (ggf. auch mixed-methods) Forschungsmethoden vorweisen können.

Assistenz der Projektkoordination / Forschungsassistenz: Unterstützung bei Aufgaben zur Organisation und Steuerung der Projektarbeiten wie z.B. Vorbereitung von Telefonkonferenzen, Protokollführung, Organisation von Meetings, Material-bestellungen, etc. In Projektphasen mit hohem Forschungsvolumen zusätzlich Übernahme von Aufgaben aus dem Bereich der Forschungsassistenz.

KandidatInnen sollten Erfahrung im Projektmanagement / Projektassistenz und idealerweise auch Kenntnisse in Forschungsmethoden vorweisen können.

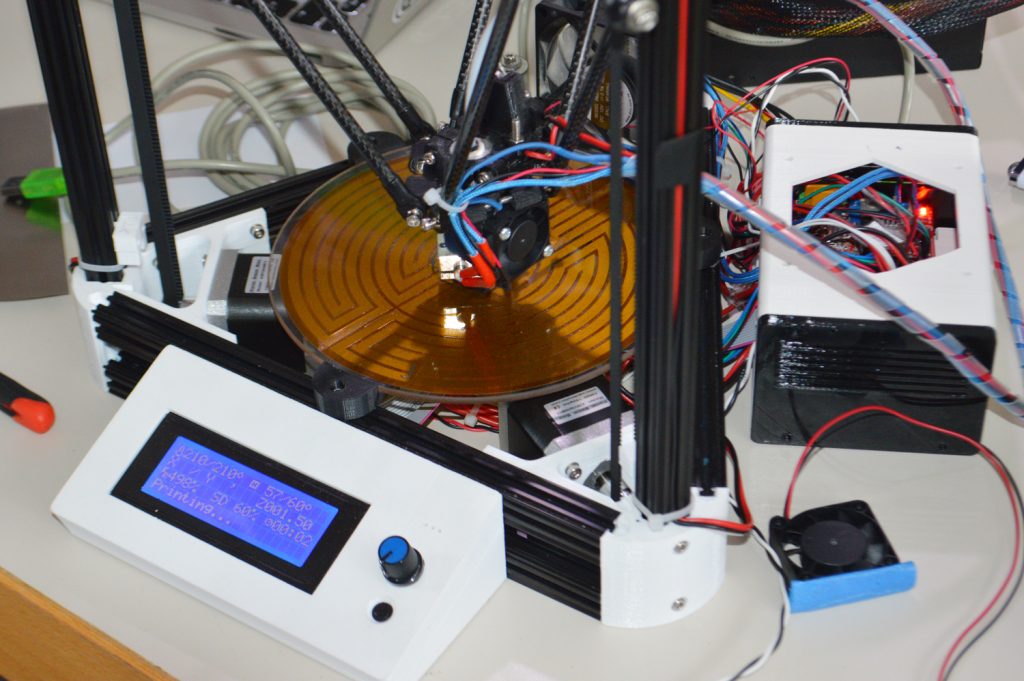

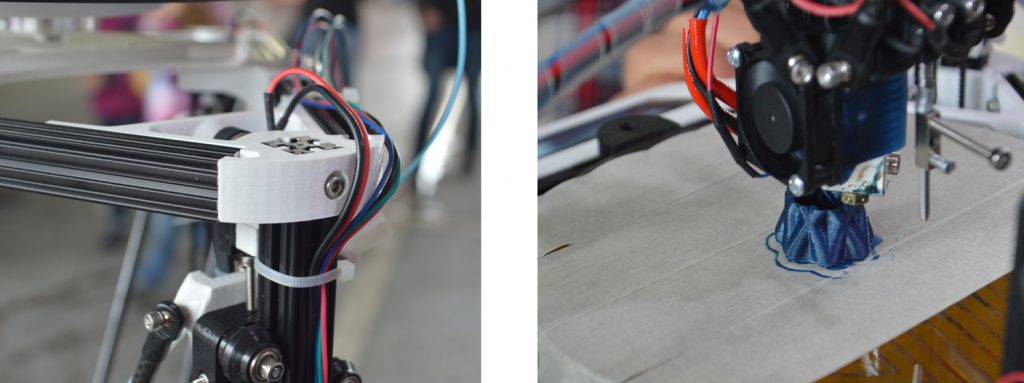

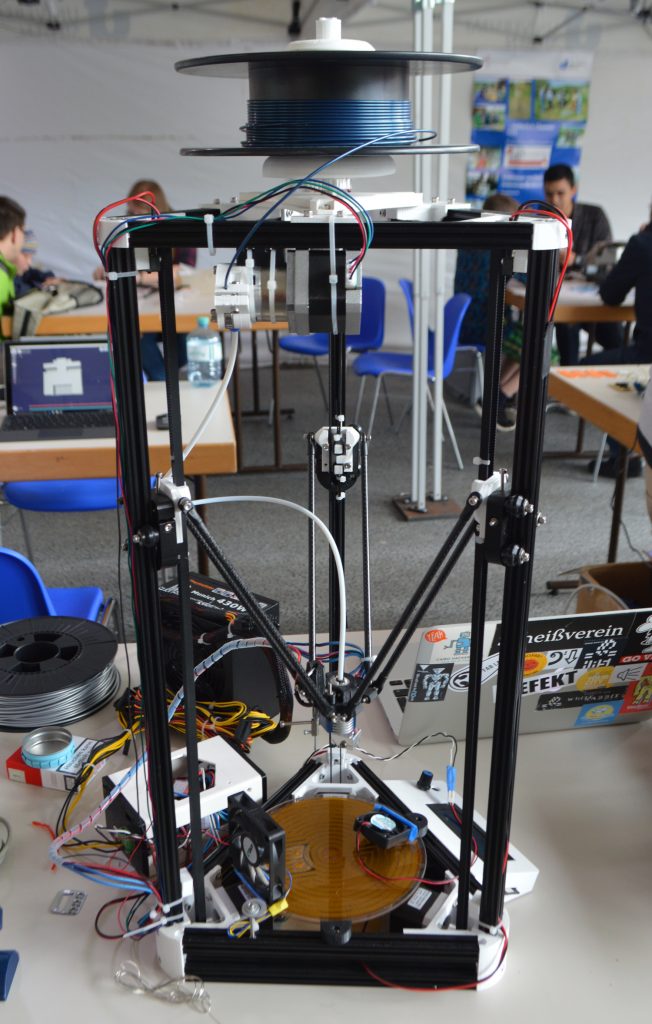

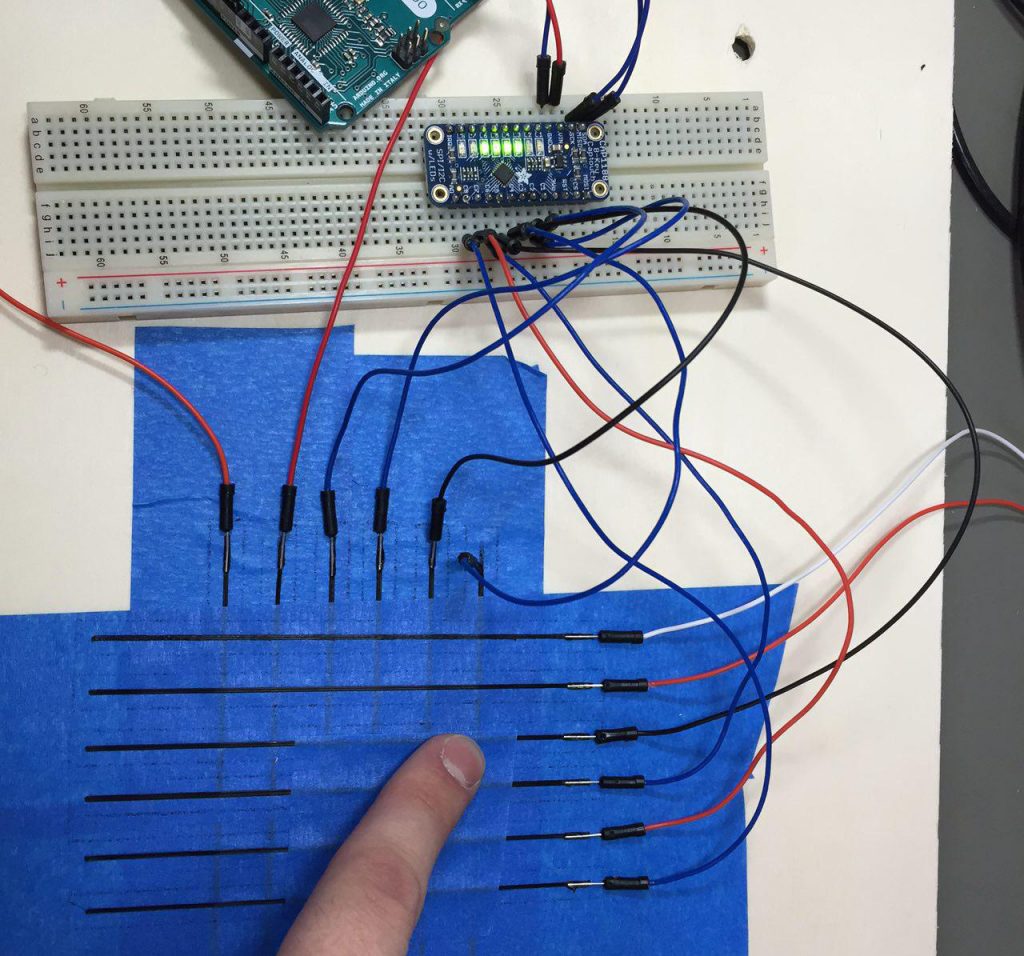

Technik und Entwicklung: Entwicklungsarbeiten im Bereich der digitalen Fabrikation und der integrierten (Mikro-)Elektronik. Insbesondere sollen konkrete Lehr-/Lern-Projekte zur Verwendung in Lehrveranstaltungen entwickelt werden. Zusätzlich sind Entwicklungsarbeiten zu unterstützenden Tools wie z.B. eines Nutzungs-Kontroll-Systems für Fab Lab-Maschinen auf NFC-Basis vorgesehen.

KandidatInnen sollten Erfahrung mit der Entwicklung auf Basis verbreiteter Systeme wie z.B. Arduino oder Raspberry Pi mitbringen. Kenntnisse im Bereich der digitalen Fabrikation (z.B. Bedienung von 3D-Druckern oder anderen computergesteuerten Fertigungsmaschinen) sind wünschenswert aber nicht unbedingt erforderlich.

Von allen KandidatInnen wird Selbständigkeit, Eigenmotivation und Zuverlässigkeit sowie ein gutes, (pro-)aktives Kommunikationsverhalten erwartet. Geboten werden weitgehend freie Zeiteinteilung, Rücksichtnahme auf Bedürfnisse im Studium, Zugriff auf sehr gute Ausstattung (u.a. Fab Lab Siegen mit 3D-Druckern, Fräsen, Lasercutter, etc.) und die Möglichkeit, Projektarbeiten mit eigenen Forschungs- oder studiumsbezogenen Interessen zu verknüpfen. Wir wünschen uns eine möglichst langfristige Zusammenarbeit (bis hin zur Projektlaufzeit von drei Jahren ab März 2017).

An Bewerbungsunterlagen sollten ein kurzer Lebenslauf, ein kurzes persönliches Anschreiben / Statement (maximal 1/2 Seite) sowie – falls vorhanden – gerne auch Arbeitsproben (sehr gute eigene Studien- oder Abschlussarbeiten, eigene Projekte, eigene Artikel o.Ä.) eingereicht werden.

Da die Einstellungen der Hilfskräfte bis zum 01.03.2017 erfolgen sollen, werden die Gespräche mit den KandidatInnen sowie am 26. und 27.01.2017 stattfinden, sodass die für die Einstellung erforderlichen Dokumente aufgrund der notwendigen Fristen noch im Januar unterzeichnet werden können. Bewerbungsschluss ist daher der 24.01.2017.

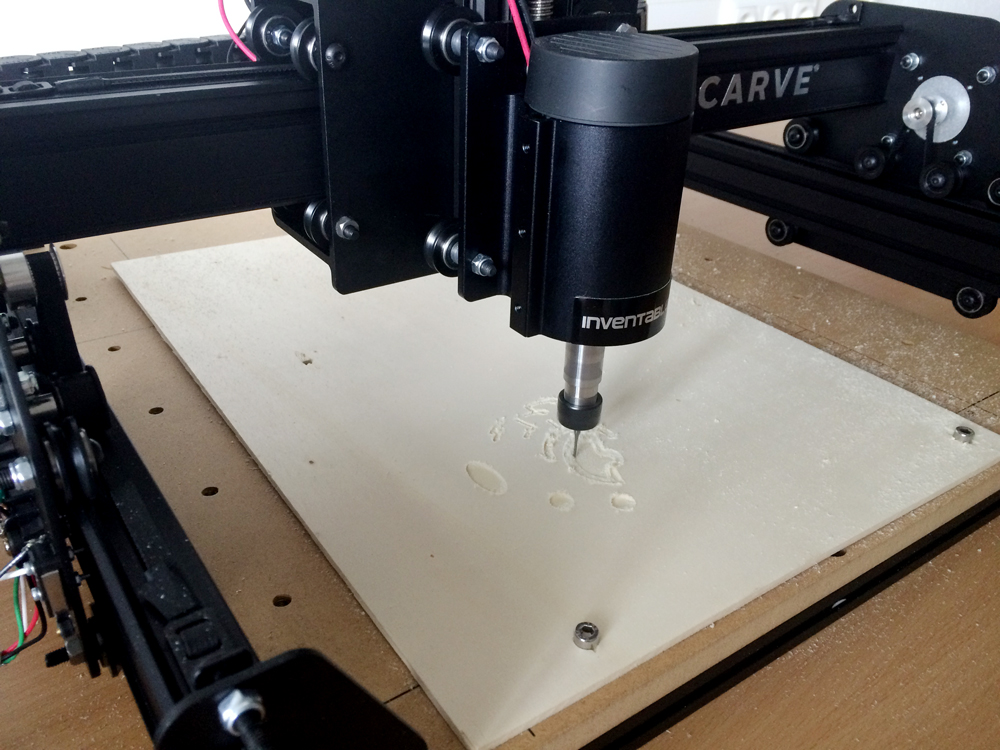

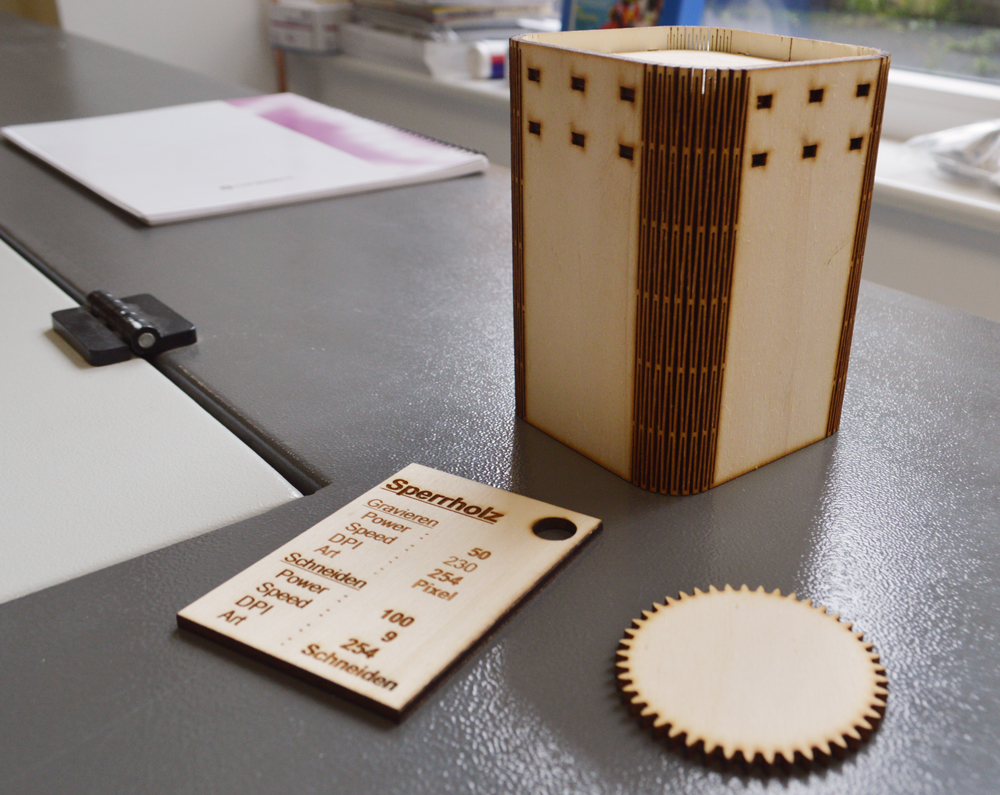

Einer der ersten Probedrucke für das interaktive Stadtmodell

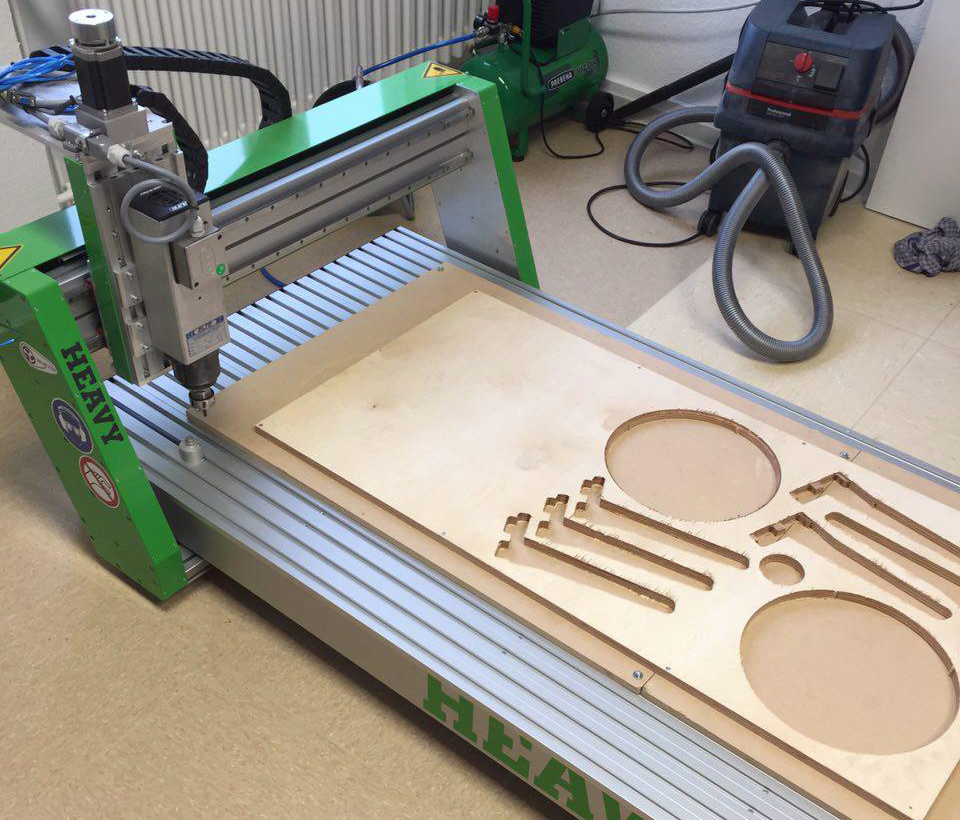

Einer der ersten Probedrucke für das interaktive Stadtmodell Papierprototyp für das Interaktionskonzept des Stadtmodells

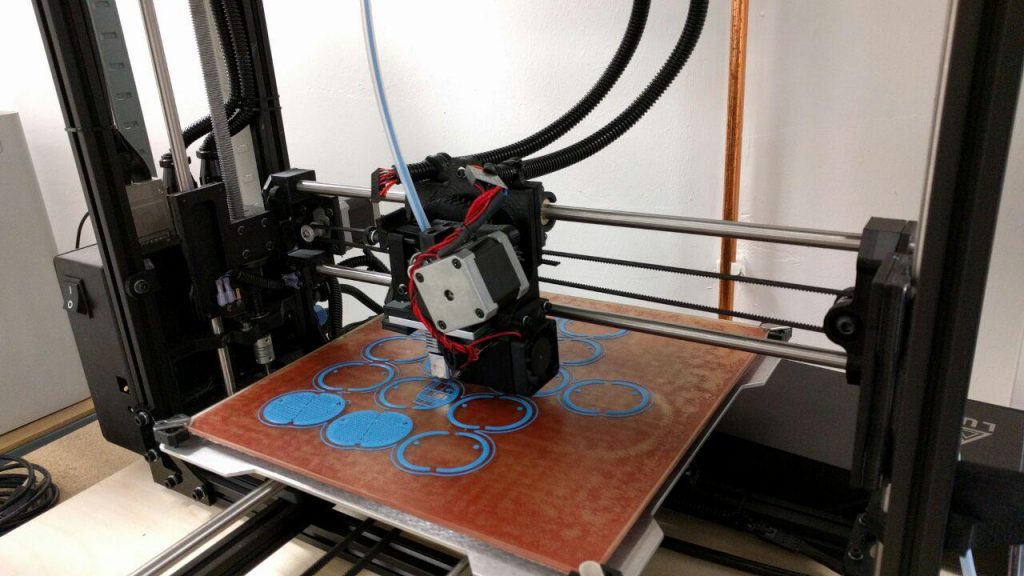

Papierprototyp für das Interaktionskonzept des Stadtmodells Test der Sensorik, die in dem Stadtmodell verbaut werden soll

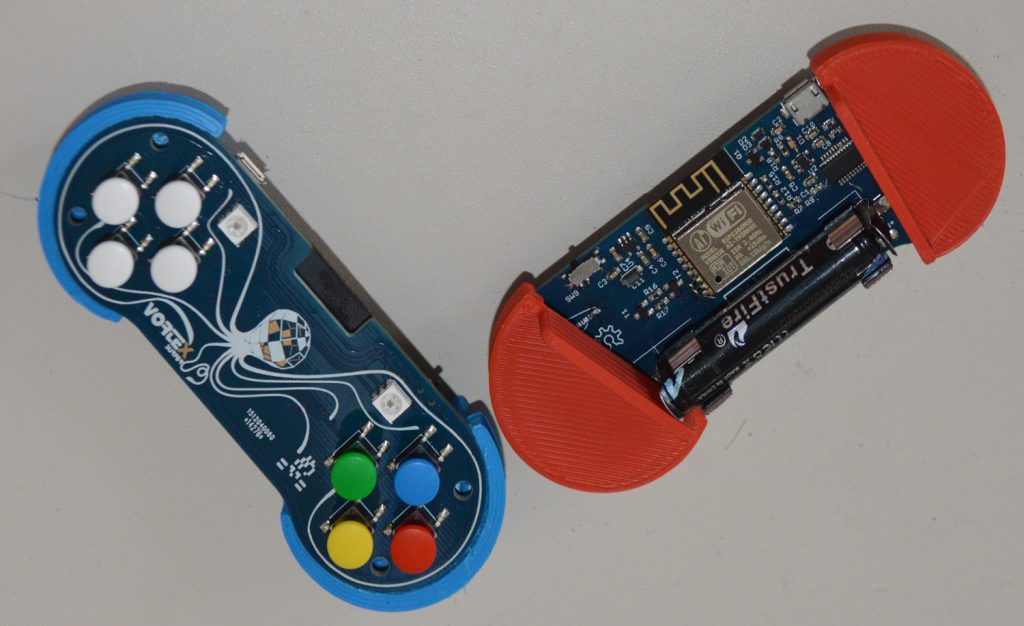

Test der Sensorik, die in dem Stadtmodell verbaut werden soll