Ein Beitrag von Susanne Henning zum Besuch des Seminars Kunstpädagogik 5.0? Künstlerische und kunstpädagogische Erkundungen postdigitaler Wirklichkeiten im Fab Lab Siegen am 17.12.2019

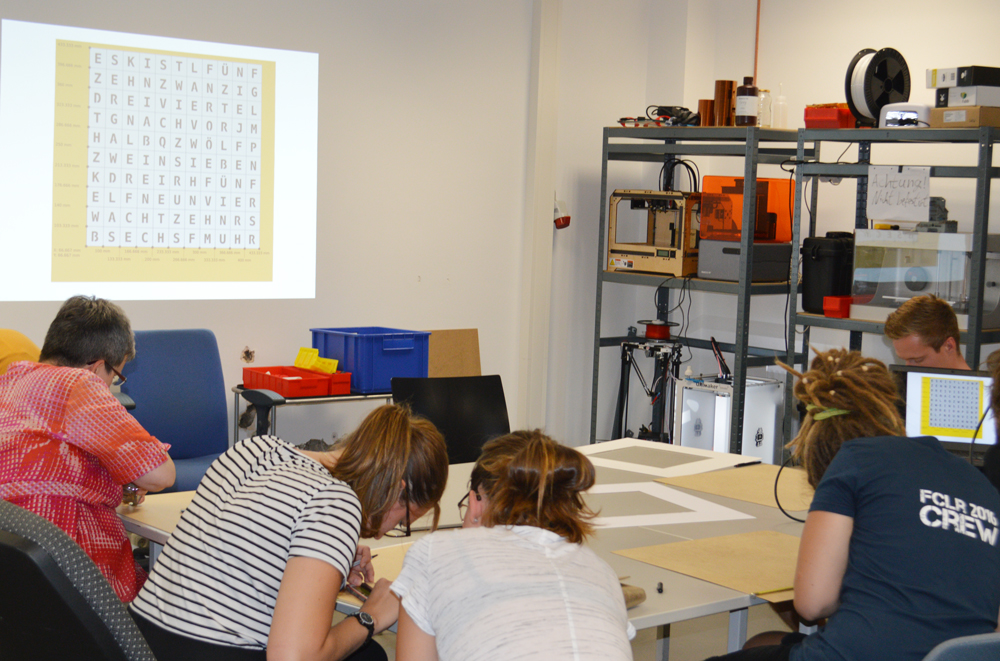

Im Seminar Kunstpädagogik 5.0?, das von Studierenden des Lehramtes Kunst und der Bachelor-Studiengänge Soziale Arbeit (BASA) sowie Pädagogik: Entwicklung und Inklusion (BAStEi) besucht wurde, ging es um die Frage, in welcher Weise Kunstunterricht und Projekte kultureller Bildung auf postdigitale Wirklichkeiten Bezug nehmen und welche Ziele damit erreicht werden können. Als im Kontext des Fab-Lab-Besuchs besonders relevante Ziele wurden zum einen Partizipationsmöglichkeiten an digitalen Entwicklungen in den Blick genommen, zum anderen die Erkundung und Gestaltung von Schnittstellen zwischen medialen und materiellen Artefakten. In diesem Zusammenhang war für uns der Entstehungshintergrund der Fab-Lab-Idee interessant, vor allem aber, wie diese Gedanken in der Konzeption und Nutzung des Fab Lab Siegen konkret werden. Darüber hinaus interessierten wir uns für die technischen Möglichkeiten, die das Fab Lab bietet.

In der auf den Besuch im Fab Lab folgenden Seminarsitzung dachten die Studierenden über die Frage nach: Welche Chancen bietet das Fab Lab im Kontext von Kunstunterricht und kultureller Bildung? Folgende Antworten wurden gegeben:

- Programmierung und digitale Fertigungsmöglichkeiten kennenlernen

- experimentelle Möglichkeiten, kreative Entfaltungsmöglichkeiten gerade auch abseits von traditionellen Gattungen wie z.B. Malerei und Zeichnung

- inklusive Chancen bestehen darin, auch wenig kunstbegeisterte Schülerinnen zu motivieren

- digitale und materielle Welt werden verknüpft

- Horizont und Möglichkeiten des Kunstunterrichts werden erweitert, Bezüge zu Lebenswirklichkeiten und Interessen von Schülerinnen hergestellt

- jede kreative Idee kann selbstbestimmt und frei verwirklicht werden

- Gedanke des Teilens von Wissen und gegenseitigen Unterstützens fördert Sozialkompetenz

- ausprobieren, wann und wie digitale und nicht-digitale Fertigungsmethoden sinnvoll eingesetzt werden können

- könnte im Rahmen von Projektarbeiten besucht werden

Weitere Idee, Fab Lab für Unterricht zu nutzen:

- Herstellung individueller Lehrmaterialien, anhand derer sich etwas veranschaulichen oder erklären lässt

Obwohl die Frage es nicht vorsah, dachten auch einige Studierende über eine wechselseitige Unterstützung von Kunstunterricht/Projekten künstlerischer Bildung und Fab Labs nach:

- Fab Lab kann durch eine Kooperation Bekanntheit erlangen und so zum einen stärker genutzt werden, zum anderen auch materielle oder finanzielle Unterstützung bekommen

- Kooperationen zwischen Schulen und Fab Labs zur gemeinsamen Erkundung von Fragestellungen wären möglich (Fab Lab bietet Möglichkeiten, Schulen eine große Gruppe an Akteuren, gemeinsam können vielfältige Lösungen entwickeln werden)